Пушкину в картах решительно не везло…

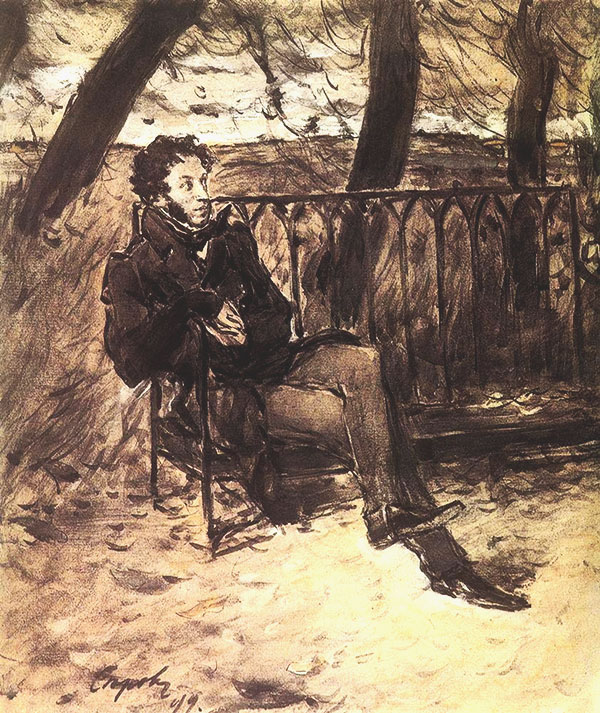

10 февраля 1837 года после нелепой дуэли с кавалергардом Дантесом скончался величайший русский поэт Александр Пушкин. Его знают и почитают в нашей стране, пожалуй, все от мала до велика. Однако скажите честно: самое его великое произведение «Евгений Онегин» вы ведь ни разу не прочитали от начала до конца? Что-то, конечно, вспомните и даже процитируете по памяти, какие-то крылатые фразы наверняка слышали, даже не зная, что они из «Онегина», ибо их в романе великое множество, но после школы вы вряд ли возвращались к нему, а зря.

В школе мы ещё слишком юны, чтобы осознать всю потрясающую красоту романа (да и космический масштаб поэта), а потом жизнь засасывает, недосуг... Точно так же вскользь знаем и биографию поэта, причём прилизанную и скучную (наверно для юных мозгов иной она и не может быть). Меж тем жизнь Пушкина была полна страстей не только любовных, но и... карточных. Причём, судя по свидетельствам очевидцев, насколько Александр был удачлив в любви, настолько же безжалостно Фортуна глумилась над ним за карточным столом: проигрывал он с незавидным постоянством. Не везёт в картах – повезёт в любви, эта поговорка как раз про него.

Вместо того, чтобы писать седьмую главу «Онегина», проиграл четвёртую

Писать нетривиальные стихи, которыми зачитывались в салонах, и азартно играть в карты Пушкин стал, видимо, почти в одно время. А вот идея поставить стихи на кон родилась, пожалуй, в 20 лет. Подготовленную к печати по подписке рукопись стихов в тысячу рублей оценил «лучший из минутных друзей... минутной юности» Никита Всеволожский. И благополучно выиграл в штосс - одну из самых популярных игр того времени. Спустя четыре года Александр Сергеевич – теперь уже не начинающий, но маститый поэт – вспомнил про сию рукопись, дабы всё же издать её наконец, и обратился к Никите:

«Не могу поверить, что забыл ты меня, милый Всеволожский, ты помнишь Пушкина, проведшего с тобою столько весёлых часов... Помнишь ли, что я тебе полупродал, полупроиграл рукопись моих стихотворений? Ибо знаешь: игра несчастливая родит задор. Я раскаялся, но поздно – ныне решился я исправить свои погрешности, начиная с моих стихов. Всеволожский, милый, царь не даёт мне свободы! Продай мне назад мою рукопись за ту же цену 1 000 (я знаю, что ты со мной спорить не станешь, даром же взять не захочу!)»

Уладить все формальности взялся младший брат Пушкина Лев, выполнявший у поэта секретарские функции. Никита уступил рукопись за полцены. Но Пушкин игнорирует поблажки и пишет брату: «Всеволожский со мною шутит. Я должен ему 1 000, а не 500, переговори с ним и благодари очень за рукопись. Он славный человек, хоть и женился». С опозданием на пять с половиной лет самая первая (по задумке) книга поэта в январе 1826 года всё-таки появилась в продаже.

Надо сказать, что брату Льву мы обязаны тем, что сохранилась для потомков пятая глава «Евгения Онегина», в которой главный герой, приударив ни с того ни с сего за Ольгой, смертельно обидел друга Ленского. С этой главой случилась замечательная история.

Всё началось, опять же, со штосса, в который Пушкин сразился в Москве с тестем Льва Сергеевича А. Загряжским. Проиграв все имевшиеся в распоряжении деньги, поэт поставил на кон готовую пятую главу «Онегина». И вновь проиграл. На кон пошла пара дуэльных пистолетов – и тут наконец Фортуна улыбнулась поэту – он вернул и проигранную было главу, и все свои деньги, да ещё и выиграл полторы тысячи рублей! Но это было только начало истории...

Возвращаясь в Питер, Пушкин умудрился всё ту же злосчастную пятую главу потерять! О чём с прискорбием сообщил в письме брату Льву. А брат Лев, хоть стихи толком писать не умел, но обладал великолепной памятью. Вышеупомянутую пятую главу «Онегина» он и читал, и слышал в исполнении поэта – этого оказалось вполне достаточно, чтобы Лев Сергеевич восстановил текст! И пятая глава вышла в печать уже в том виде, в котором её вспомнил Лев Пушкин, хотя старший брат наверняка же её посмотрел и восстановил те детали, которые, возможно, ускользнули.

Об этой удивительной истории рассказал непосредственный участник событий А. Загряжский – её опубликовал журнал «Русская старина» в марте 1874 года.

Ставить на карту свои стихи Пушкин вовсе не считал зазорным: «Не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать». В канун Рождества 1826 г. Александр Сергеевич писал князю Вяземскому: «Во Пскове вместо того, чтобы писать седьмую главу «Онегина», я проиграл в штосс четвёртую. Незабавно!»

Карты, деньги, два ствола

Сохранилась то ли быль, то ли байка о диалоге Пушкина с императором Николаем I, весьма симпатизировавшим поэту:

— Карты спасают меня от хандры.

— Но что ж после этого твоя поэзия?

— Она служит мне средством к уплате карточных долгов, Ваше Величество.

Увы, продажи произведений великого и очень плодовитого поэта покрывали лишь часть его карточных долгов, ибо играл он по-крупному.

Страсть к Банку! ни любовь свободы,

Ни Феб, ни дружба, ни пиры

Не отвлекли б в минувши годы

Меня от карточной игры -

Задумчивый, всю ночь, до света

Бывал готов я в эти лета

Допрашивать судьбы завет,

Налево ль выпадет валет?

Понятное дело, развлечений в пушкинскую эпоху было, конечно, маловато: охота, бильярд, карты. Охоту поэт не шибко любил, в бильярд поигрывал, но без особого азарта, зато карты были его страстью! Причём сами игры были довольно примитивными – штосс и муха никаких умственных потуг не требовали, нужна была только удача, а она чаще игнорировала поэта, чем была на его стороне.

Несмотря на вспыльчивый характер Пушкина и невероятный азарт в игре, серьёзных конфликтов с соперниками практически не происходило. Известен лишь один случай с неким прапорщиком генерального штаба Зубовым. Проиграв, поэт назвал его жуликом, за что и был вызван на дуэль. Видимо, игра всё же была честной, погорячился Пушкин и осознал сие, потому как на дуэль он явился с фуражкой, полной черешни. Так и стоял под дулом пистолета, стреляя в оппонента разве что косточками от ягоды. Зубов, тем не менее, всё же выстрелил, но промахнулся – случайно или намеренно, история умалчивает.

Эта дуэль, кстати, была одной из пяти, в которых Александр Сергеевич реально подходил к барьеру. Стрелял три раза, попал только раз – в Дантеса, ранив его. В него стреляли все пять раз, попадание было только одно – всё тот же Дантес не промахнулся...

Эпилог. Царь погасил все долги

После смерти поэта дела его были в ужасном состоянии: 43 тысячи рублей невозвращённый долг казне, заложенное имение отца, 92,5 тысячи – долги частным лицам, большая часть которых – карточные проигрыши. Отлично зная о денежных проблемах Пушкина, его друг Василий Жуковский сразу после смерти поэта предпринял энергичные шаги, дабы материально обеспечить осиротевшую семью. Он подготовил соответствующую записку императору Николаю I, и тот учредил специальный фонд «Опека над малолетними детьми и имуществом камер-юнкера А. С. Пушкина», распорядителем которого утвердил Жуковского.

Царь распорядился погасить АБСОЛЮТНО ВСЕ долги поэта, очистить от долга имение его отца, назначить ежегодный денежный пансион вдове (5 000 р.) и дочери (1 500 р.) до замужества, определить сыновей в пажи, назначив по 1 500 рублей на воспитание каждого до вступления на службу. Кроме того, за счёт казны отпечатали собрание сочинений Александра Сергеевича, весь доход от продажи которого отписывался семье, ну и наконец из той же казны вдова Наталья Николаевна получила 10 тысяч рублей безвозвратно, через семь лет - ещё 25 тысяч, дабы погасить её новые долги.

игражизньпродажиденьгиночьдолгиТООТ и ДОкарточные игрыисториядоходигрыстрастьлюбовькартыкнигаЧеловекОхотаЛев

игражизньпродажиденьгиночьдолгиТООТ и ДОкарточные игрыисториядоходигрыстрастьлюбовькартыкнигаЧеловекОхотаЛев

172 просмотра

Комментарии