Коль слово найдено…

Существуют разные мнения о языке Достоевского и Толстого, Бунина и Андрея Платонова, Хемингуэя и Марселя Пруста. И если всё так ясно с языком, почему все писатели не пишут на одном языке, скажем, на языке Тургенева, в отношении которого не существует двух мнений - это наилучший русский язык, кристально чистый, ясный, звучный, поэтичный?

Или же почему не пишут, как Паустовский, который в советской литературе, по мнению многих, является тем же эталоном чистейшей современной литературной речи? А вот я должен признаться, что меня чистейший язык Тургенева устраивает меньше "хаотичного" языка Достоевского или "тяжеловесного" языка Льва Толстого, а язык Паустовского, при всем моем глубоком уважении к светлой личности покойного писателя, и вовсе оставляет холодным.

А может, всё дело в том, что и я сам, и мои собратья по перу просто не можем писать, как Тургенев, Паустовский или, скажем, Иван Бунин... Самое странное, что писать так можно, и это даже не очень трудно. Слова "писать так" надо понимать здесь в смысле языковой, речевой, стилистической похожести. Писать можно до того похоже на эти образцы, что и специалист не разберется, где ты, а где они... Я знал одного молодого писателя, о котором с первых его шагов в литературе все хором заговорили: "Бунин, ну как есть Бунин!" Он и вправду был ошеломляюще похож на творца "Лики". И любой его рассказ легко можно было принять за неизвестный рассказ Бунина. Конечно, если исключить некоторые, чисто внешние приметы времени.

Для Бунина характерно обилие прилагательных. Если Алексей Толстой, я имею в виду создателя "Петра Первого", считал главной силой и достоинством русского языка глагол и мастерски владел им, то Бунин несомненно отдавал предпочтение имени прилагательному. Он, как никто иной, был щедр на слова, определяющие разные свойства и качества предмета, лица, явления. На учёном языке это называется эпитетом.

Так вот, у молодого писателя, о котором идёт речь, этих эпитетов было хоть отбавляй. Он так и сяк трогал определяющими словами предмет, будто поворачивал его разными гранями, и всё это по-бунински красиво, поэтично, проникновенно. Но меня не отпускало впечатление какой-то вторичности, непервозданности его усилий. Более того, у меня было ощущение обмана: я напитывался всем этим сладкозвучием, а моё представление о мире нисколько не расширялось, не углублялось, не становилось богаче.

А когда я читал даже во второй, третий, десятый раз Ивана Бунина, я узнавал что-то новое о мире, в котором живу. Я обогащался душою, сердцем, всем своим существом. А потом я сделал странное открытие: Бунин был на редкость щедро оснащён природой. Он обладал зрением орла, слухом соловья. Он видел в небе больше звёзд, чем это доступно нормальному - и даже очень зоркому - человеческому глазу, в зимнюю стужу он уже чувствовал запахи весны, он, казалось, слышал звуки такой частоты, что недоступны тому слуховому аппарату, которым природа снабдила людей.

Вот откуда взялось бунинское пристрастие к эпитетам, он очень много знал о мире, знал больше, чем другие знают, в каждом предмете и явлении обнаруживал множество тончайших, пропадающих для других свойств и хотел передать людям это своё знание.

Его молодой последователь - это вскоре выяснилось - был в этом смысле глух, слеп и лишён ощущения запахов. К нему из внешнего мира поступало очень мало сигналов, но он усвоил бунинскую лексику, бунинский словесный строй, музыку бунинской фразы и научился создавать иллюзию бОльших знаний о мире, чем располагал сам. Этим он и ввёл в заблуждение много доверчивых и рассеянных душ.

Таким образом, можно воспроизводить даже удивительный язык Бунина, не обладая бунинским воспринимающим аппаратом, не говоря уже о бунинском таланте. Не труднее писать под Тургенева или под Паустовского. Однако писатели этого не делают, предпочитая собственный, пусть куда менее благозвучный язык. Почему же так?

Когда я учился в школе, у нас был очень хороший преподаватель русского языка и литературы Алексей Павлович Романовский... Он говорил, что каждый персонаж должен обладать своим характерным языком, по которому его немедленно можно узнать, очень хорошо снабдить персонаж каким-нибудь запоминающимся особым словечком или присказкой, что пейзаж должен соответствовать настроению героя, пребывающего в этом пейзаже: если твоему герою грустно, то хорош дождь, слякоть и не годится солнце. Что описания не должны быть пространны, что лучше передать обстановку через деталь. Что начало должно быть энергичным, а конец - давать пищу для раздумий...

Но когда я стал больше и внимательнее читать, то с ужасом обнаружил, что в соприкосновении с живой тканью литературы все утверждения Алексея Павловича обращаются в прах. Во многих рассказах Хемингуэя персонажи говорят одним и тем же языком, и нет у них никаких характерных словечек или присказок, а пейзаж порой вовсе посторонен происходящему. Что Лесков и Марсель Пруст крайне описательны и вовсе не стремятся выразить себя через деталь. Что стиль Льва Толстого и Достоевского вовсе не благозвучен и чист. Что во фразе Андрея Платонова иной раз можно запутаться.

Словом, что любимые мои - да и не только мои - писатели не выдерживают критики с точки зрения правил, казавшихся незыблемыми добрейшему Алексею Павловичу. И значит, всё далеко не так просто - звучный, нежный, красивый литературный язык не выражает истинного достоинства писателя, а писать по правилам - вовсе не значит писать хорошо.

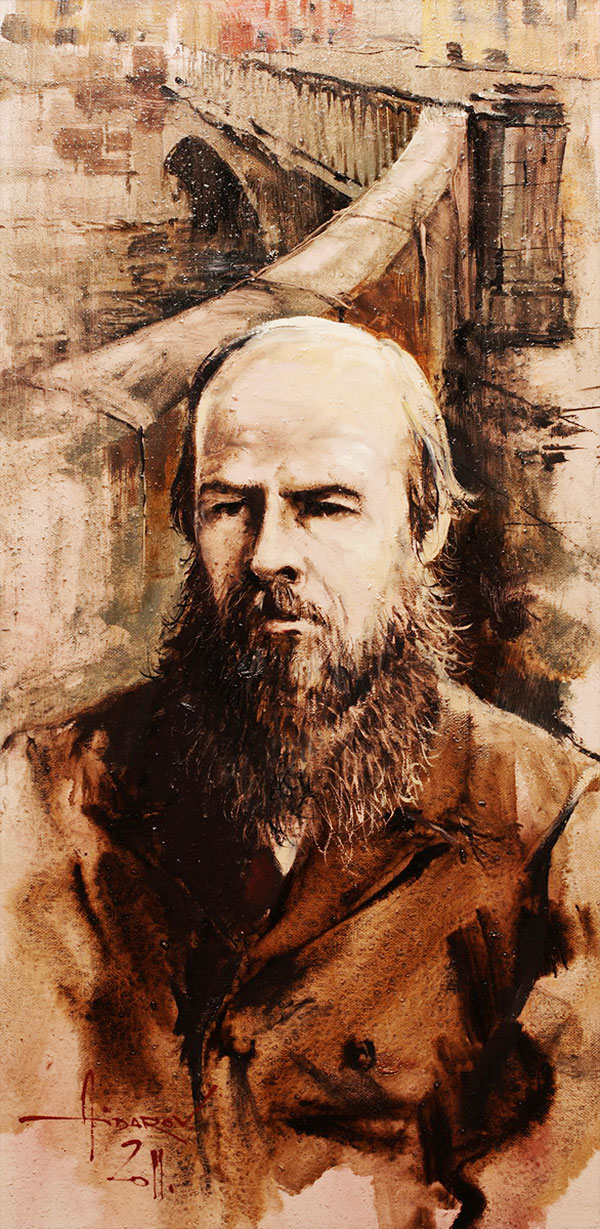

Некоторые наши критики и другие наставники в вопросах языка не слишком далеко ушли от школьных, азбучных представлений о языке литературы. И до сих пор можно встретить утверждения, что Достоевский стал великим писателем вопреки своему недостаточно хорошему языку. Как будто это вообще возможно, как будто писатель отделим от своего языка. Должен признаться, что, на мой вкус, нервная, городская, напряжённая, порой срывающаяся речь Достоевского ничуть не уступает тургеневскому благозвучию, вспоенному молоком Орловщины. Да что там - превосходит!

Когда-то Станиславский утверждал, что самое важное в игре актёра - верность. Вы можете играть хорошо, говорил он, можете играть плохо, меня это не касается, мне надо, чтобы вы играли верно.

Так вот, мне думается, если заменить слово "верно" на слово "точно", то мы найдём истинный критерий качества литературного языка: точность, то есть соответствие, тождественность слова тому миру явлений, лиц, идей, которые взялся изобразить автор. Язык Достоевского, а также язык Толстого и сложный язык Пруста вполне тождественны, адекватны, равнозначны тому, что они хотели выразить. И высшая красота языка этих писателей в исчерпывающей, покоряющей полноте и точности сказанного ими о мире...

Так что же такое язык художественной литературы? Это, конечно, не только средство выражения, это средство познания мира. Что значит: ты не сумел выразить? Это значит, ты не сумел по-настоящему понять то, что собрался изобразить. Когда же ты находишь настоящие, точные слова, ты постигаешь явление жизни и даришь своё постижение читателям. Художник не вправе сказать о себе такую распространённую бытовую фразу: я понимаю, но не могу выразить. Нет! Значит, он не понимает. Ощупывая явление словом, выискивая точные, единственные слова, он проникает в его суть. И коль слово найдено, то найдена и суть явления, лица, предмета...

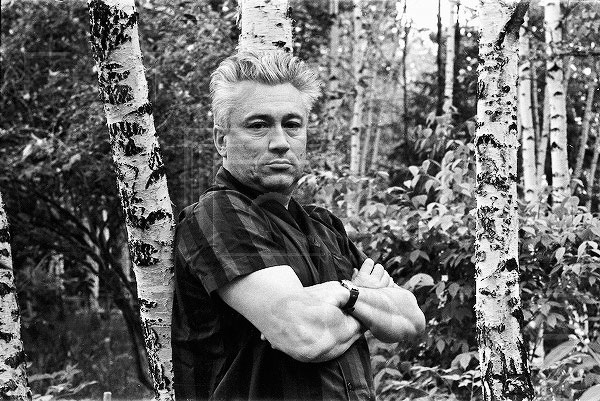

Юрий НАГИБИН

Юрий Маркович Нагибин (1920 - 1994) - автор рассказов "Трубка", "Зимний дуб", "Комаров", "Зимнее эхо" и многих других, сценариев фильмов "Председатель", "Бабье царство", "Красная палатка", "Дерсу Узала", "Чайковский", "Ночной гость"... Он поддержал своим авторитетом начинающего Василия Шукшина. О литературе и языке Нагибин написал книгу "Не чужое ремесло" (откуда и перепечатаны в сокращении эти заметки). Интерес вызывает опубликованный посмертно "Дневник" писателя - честный документ о жизни умного и одинокого человека в эпоху "культа личности, волюнтаризма и застоя".

стиль жизникрасотастильхудожниксловаязыкдокументприметыОТ и ДОТОверностьдушявлениеперсонажприродапейзажсредствосолнцеПетравкусновое

стиль жизникрасотастильхудожниксловаязыкдокументприметыОТ и ДОТОверностьдушявлениеперсонажприродапейзажсредствосолнцеПетравкусновое

1177 просмотров

Комментарии