Плоды водочной монополии в Ново-Николаевске

Ни одна стройка в России не обходится без винно–водочных возлияний. А уж такая эпопея, как сооружение первого железнодорожного моста через Обь, конечно, потребовала немалого количества алкогольных напитков. Нужно учесть и то обстоятельство, что среди рабочих имелось много отчаянного, бездомного люда, скитавшегося в поисках случайного заработка по всей России. Разумеется, этот удалой народ никогда не отказывался от хмельной чарки. К тому же условия труда и быта отличались такими суровыми лишениями, что порой только четвертинка водки и могла дать человеку иллюзию нормальной жизни.

К началу сооружения моста неподалёку от Кривощёкова уже действовал Ново–Троицкий винокуренный завод. Он стал первым такого рода предприятием на территории будущей Новосибирской области и располагался в двух верстах от Каинска (ныне Куйбышев). Открыл этот винокуренный завод ещё в 1867 году купец первой гильдии Венедикт Ерофеев. Да–да, по иронии судьбы сибирский купец был тёзкой (возможно и предком) будущего автора знаменитой «алкогольной» поэмы советской эпохи «Москва — Петушки» Венички Ерофеева. До самого начала XX века Ново–Троицкий винокуренный завод обеспечивал потребности в спирте всей Томской губернии, к которой относились тогда и сёла, где вырос Новосибирск.

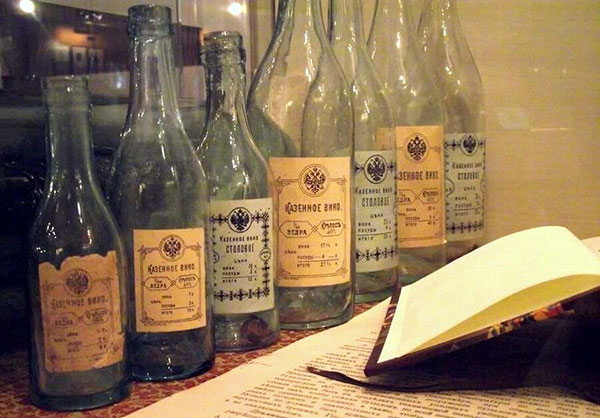

С 1902 года в Сибири начала действовать государственная водочная монополия (в других регионах страны она заработала раньше). Государство пыталось изъять из частных рук производство и торговлю водкой, ликвидировать подпольное самогоноварение, поднять качественный стандарт русской водки, привить народу культуру потребления алкогольных напитков. О реализации этих планов нужен отдельный разговор, однако зафиксируем тот факт, что результатом введения водочной монополии стало сооружение в Ново–Николаевске государственного водочного завода.

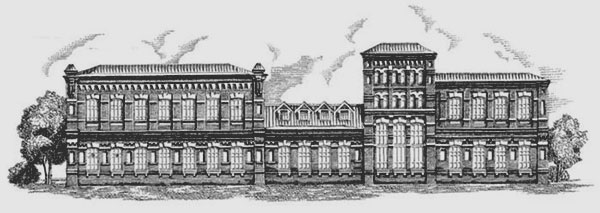

В его строительстве был использован типовой проект, разработанный по заказу Главного управления неокладных сборов и казённой продажи питей Министерства финансов (так замысловато в то время назывался правительственный департамент). Завод имел название «Казённый винный склад №5». К слову, известный завод «Кристалл», построенный в Москве в 1901 году и получивший название «Московский казённый винный склад №1», тоже стал плодом водочной монополии.

Новониколаевский Казённый винный склад №5 вступил в строй в 1905–1906 годах. Он располагался на Бугаковской улице (ныне Большевистская). Предприятие имело двухэтажное каменное здание с просторными подвалами, собственный водопровод, электроэнергетические установки. В 1910 году винный склад №5 имел оборот 344,7 тысячи вёдер водки крепостью 40 градусов. Алкогольные напитки в ту пору измеряли именно вёдрами: в одном казённом водочном ведре содержалось 12 литров. Таким образом, оборот водочного завода в Ново–Николаевске в 1910 году составлял 4 136 400 литров, то есть более восьми миллионов привычных для нас поллитровок.

Конечно, это были гигантские объёмы. Самое крупное и мощное водочное предприятие Российской империи тех лет — Московский винный склад №1 — был рассчитан на производство 600 тысяч вёдер водки в год. Ему сибиряки по мощности производства уступали, но равнялись со старыми центрами винокурения — Курском, Пермью, Киевом.

Согласно тогдашним законам, винокуренные заводы по–прежнему оставались в руках частных коммерсантов, но выставлять свою продукцию в свободную продажу они не имели права. Произведённый ими спирт приобретался казной по обусловленным ценам. На вновь построенных государственных предприятиях (складах) спирт проходил очистку и доводился до кондиций бытовавшего тогда ассортимента алкогольных напитков. Продукция продавалась через сеть казённых лавок, которые были частью винных складов.

На построенном у нас водочном складе–заводе цеха винокурения не было. В состав предприятия входили машинное, приёмочное, моечное, разливное, отпускное и другие подсобные отделения. Сырьё сюда поступало от местных сибирских винокурен, успешно развивавшихся в те годы, поскольку товарный хлеб за Урал поставлять было невыгодно. Привозили сырьё и из других регионов — из Виленской, Минской, Тамбовской губерний.

Производство водки было сложным механизированным процессом. На заводе работали паровой двигатель и два паровых насоса фирмы «Густав Лист». Каждый из них выдавал в час до 60 вёдер спирта. Очищали спирт при помощи рижских фильтров «Минут», автоматическими шприцами мыли стеклотару. Чистая посуда на транспортёре ехала к месту розлива, а затем машинным способом на бутылки с продукцией клеили этикетки. Пробки изготавливала мануфактура «Викандер и Ларсон», смолку для закатки бутылок закупали в Варшаве. В 1908 году на предприятии трудились более восьмидесяти рабочих.

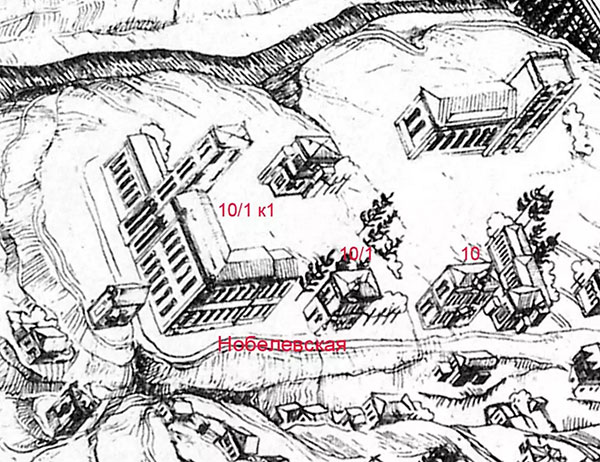

В 1912 году в Ново–Николаевске появился и первый крупный винокуренный завод — под номером 7. Его основал предприниматель В. Злоказов, выходец из большой и талантливой семьи уральских винокуров. Коммерсант приобрёл земельный участок по соседству со складами товарищества «Братья Нобель». Эти два предприятия в дальнейшем стали основой Новосибирского ликёро–водочного завода, который успешно работал до самого 1970 года и остановил производство только с выходом на полную мощность построенного в Кировском районе пиввинкомбината (позднее ОАО «ВИНАП»). Некоторые старые здания бывшей винокурни до сих пор можно отыскать на улице Ногина (прежней Нобелевской) в так называемой Нахаловке.

Водочная монополия в царском варианте действовала недолго. Началась она в Сибири в 1902 году, а уже осенью 1914 года, в связи с началом Первой мировой войны, вышло постановление правительства о прекращении продажи водки на период военных действий и о сосредоточении всего производства этилового спирта для технических нужд фронта и медицинских целей. Советская власть продлила запрет на торговлю водкой и производство самогона на период Гражданской войны.

Надо сказать, что «сухой закон» был характерен в те годы не только для России. По американским фильмам мы хорошо знаем, что он существовал, например, и в США, правда, чуть позднее — с 1920 по 1933 год. Английский политик Ллойд Джордж сказал о «сухом законе» так: «Это самый величественный акт национального героизма, какой я только знаю». Похоже, с иронией сказал.

Водочная промышленность нашего города почти десять лет (1914-1923) пребывала в упадке. Все эти годы процветало самогоноварение, остановить которое оказалось очень трудно: народ привык. В августе 1923 года ЦИК и СНК СССР приняли совместное постановление о возобновлении производства и торговли спиртными напитками: открылась новая страничка в истории винокуренной промышленности Новосибирска, но об этом как–нибудь в другой раз…

НовосибирскмощностьнапиткистраныТОсооруженияМосквапроект4запретпробкиОТ и ДОхлебОбьзаконзданиепредпринимательПроизводствоСША7А7посудапервыйзданиядвигательсетьгородапродажистандартправа

НовосибирскмощностьнапиткистраныТОсооруженияМосквапроект4запретпробкиОТ и ДОхлебОбьзаконзданиепредпринимательПроизводствоСША7А7посудапервыйзданиядвигательсетьгородапродажистандартправа

139 просмотров

Комментарии